はじめに

近年、日本では少子高齢化が進み、高齢者の単身世帯や要介護者の増加が社会課題となっています。その中で注目されているのが「ごみ出しサポーター」という活動です。これは、ごみを自分で出すことが困難な人々を支援する地域ボランティアや自治体の制度を指します。ごみ出しサポーターの意義や必要性、具体的な活動内容、そして今後について詳考えてみました。

ごみ出しサポーターとは?

ごみ出しサポーターは、高齢者や障がい者など、ごみを出すことが困難な人の代わりにごみを収集場所まで運ぶ支援を行う活動です。自治体や社会福祉協議会、地域住民が連携し、ボランティア団体やNPO、場合によっては民間企業も協力して支援を行います。

具体的な支援内容には以下のようなものがあります。

- 定期的なごみ出し支援(週1回や指定曜日など)

- 個別訪問型支援(必要な時に訪問してごみ出しを代行)

- 玄関先回収サービス(自治体や収集業者と連携し、自宅前でごみを回収)

ごみ出しサポーターが必要とされる背景

高齢化社会の進展

日本では高齢化が急速に進んでおり、75歳以上の「後期高齢者」の割合が増加しています。高齢者の中には、足腰が弱くなり重いごみ袋を運べない人や、遠くのごみ集積所まで歩くのが困難な人が多くいます。

核家族化と地域のつながりの希薄化

かつては、家族や近隣住民が助け合ってごみ出しを支援することが一般的でした。しかし、核家族化が進み、共働き家庭が増えたことで、近隣との関係が希薄になり、支援を受けにくい状況が生まれています。

自治体の負担と対策

自治体はごみ収集の効率化を進める一方で、高齢者や障がい者向けの支援が求められています。多くの自治体では、「ごみ出し支援制度」を導入し、ボランティアと連携してサポートを行っています。

環境問題と地域コミュニティの活性化

適切にごみを出せない人が増えると、不法投棄や生活環境の悪化につながる可能性があります。ごみ出しサポーターの活動は、環境美化や地域コミュニティの活性化にも貢献します。

ごみ出しサポーターの活動内容と事例

活動の流れ

- 支援対象者の把握:自治体や地域の福祉団体が、支援が必要な人を把握します。

- ボランティアの募集・マッチング:地域住民やボランティア団体が支援に参加。

- 定期的なサポート実施:支援スケジュールを決め、対象者の自宅を訪問し、ごみを収集所まで運ぶ。

- 継続的なフォローアップ:必要に応じて支援の見直しや、新たなサポート方法を検討。

事例紹介

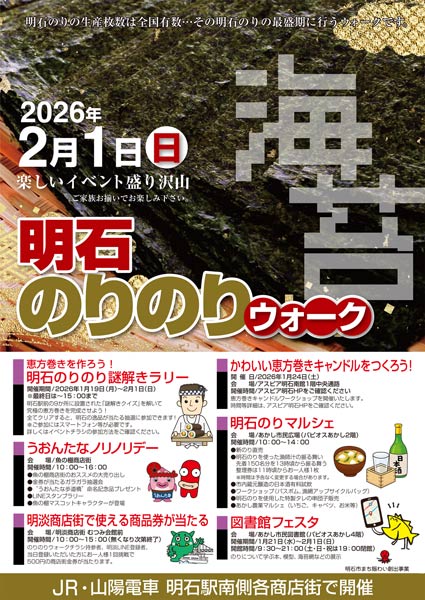

(1)明石市の「ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)」制度

明石市では、ごみを自らステーションに排出することが困難な高齢者や障がい者を対象に、申請により戸別訪問でごみの収集を行う「ふれあい収集」制度を実施しています。対象者は、ひとり暮らしで要介護2以上の方や、障がい福祉サービスを受給している方などが該当します。

明石市 ふれあい収集制度

(2)明石市高齢者生活支援サービスネットワーク事業

明石市内の協力団体が、高齢者の生活支援として、ごみ出しや掃除、洗濯、電球の交換、草取りなどの日常生活をサポートするサービスを提供しています。これらの団体は、有償・無償でサービスを提供し、高齢者が安心して地域で暮らし続けることができるよう支援しています。

明石市 高齢者生活支援サービス

(3)東京都某区の「ごみ出しヘルパー」制度

自治体が高齢者の支援制度としてボランティアを募集し、週1回のごみ出しを代行。対象者は自治体に申請し、審査を経てサービスを受けられる。

(4)大阪府のNPOによる「ごみ出し支援プロジェクト」

地域住民が主体となり、近所の高齢者宅を巡回しながらごみ出しを手伝う。コミュニティの活性化にも貢献している。

まとめ

ごみ出しサポーターの活動は、地域社会にとって不可欠な支援となっています。特に高齢者や障がい者が安心して暮らせるようにするため、自治体やボランティアの協力が重要です。今後、さらなる支援の充実が求められるでしょう。

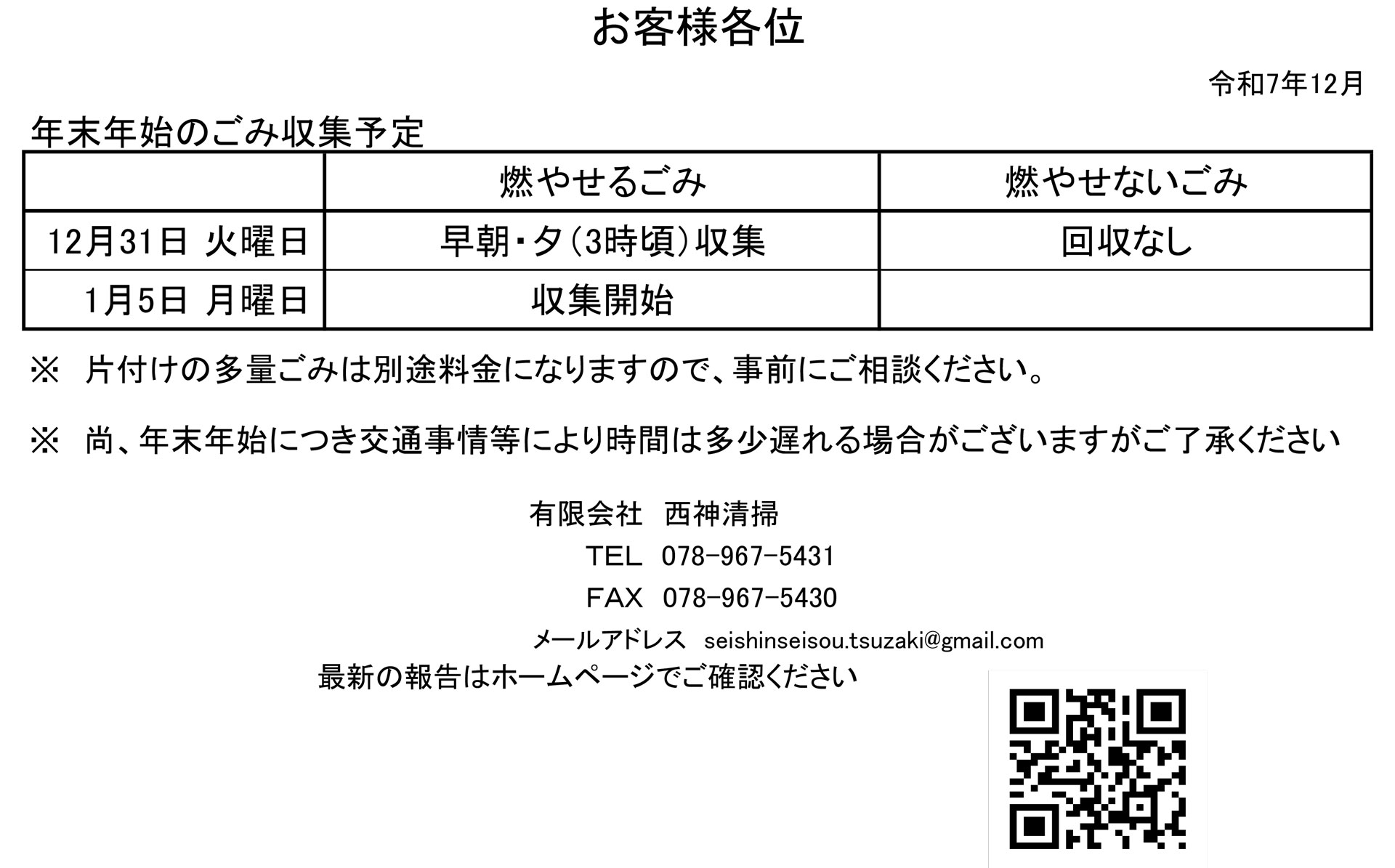

粗大ゴミや大型ゴミ、さらに不用品など、明石市でゴミのお困り事は西神清掃へ