「モノの第二の人生」とは

「モノの第二の人生」とは、一度役目を終えたモノにもう一度価値を見出すということですが、それは単なるリサイクルの話ではなく、「思い出を未来へ引き継ぐ」という考え方でもあります。

最近では平成レトロブームをきっかけに、昔のゲーム機・カセットテープ・ブラウン管テレビなどが再注目され、

“もう一度使ってみたい”という人たちが増えています。

この流れこそが、モノの第二の人生を実現する一つの形です。

平成レトロブームが教えてくれること

平成時代のモノが再評価される背景には、「新しいモノよりも心に残るモノを大切にしたい」という価値観の変化があります。たとえば、平成の音楽やゲームをもう一度楽しむことで、モノに宿る記憶を感じ取ることができます。

しかし同時に、そのブームの陰で「手放せない」「捨てられない」モノが増え、家庭ごみとして溜まっていく現実も見えてきます。

懐かしさが生む“モノの渋滞”――これも現代のごみ問題の一つです。

捨てられないモノが生む新たなごみ問題

清掃・廃棄物回収の現場では、平成時代の家電やグッズがまとめて廃棄されるケースが増えています。

MDプレーヤー、VHSテープ、ガラケー、ブラウン管テレビなど――

どれも今では使う機会が少なく、リサイクルルートも限られています。

こうした製品にはバッテリーやプラスチックが多く使われており、適正な分別がされないと火災や環境負荷の原因になることも。

「懐かしいモノほど処理が難しい」というのが、現場で感じる実情です。

リユース・リサイクルという選択肢

不要になったモノでも、状態が良ければリユース(再利用)が可能です。

フリマアプリやリサイクルショップでは、平成のグッズが再び価値を持つ例も増えています。

ただし、すべてが再利用できるわけではありません。

壊れた家電や汚れた衣類などは、リサイクル・分別回収を通じて資源としての第二の人生を歩ませることが大切です。

「売れない=終わり」ではなく、「正しく処理すれば、資源として生まれ変わる」という考え方が必要なのです。

清掃員の現場から見た“モノの行く末”

片付けや廃棄物回収の作業中、「これはまだ使えそうだけど、誰も引き取ってくれない」といった声をよく聞きます。

そんな時こそ、リユース団体や適正業者につなぐことが重要です。

清掃員として働く中で感じるのは、モノにも“物語”があるということ。長年使われた家具や家電には、その家族の思い出が詰まっています。

だからこそ、ただ「捨てる」ではなく「次に活かす」形を考える――

それが私たち廃棄物業者の使命でもあります。

まとめ:思い出を未来へつなぐ循環へ

モノの第二の人生を考えることは、人とモノの関係を見直すことでもあります。

大切なのは、

- 捨てる前に「再利用できないか」を考える

- 正しい方法でリサイクルに出す

- 必要なときに専門業者へ相談する

という一つひとつの行動です。

平成のモノたちが、次の世代で再び価値を持つように。

私たち一人ひとりの選択が、持続可能な未来への第一歩になります。

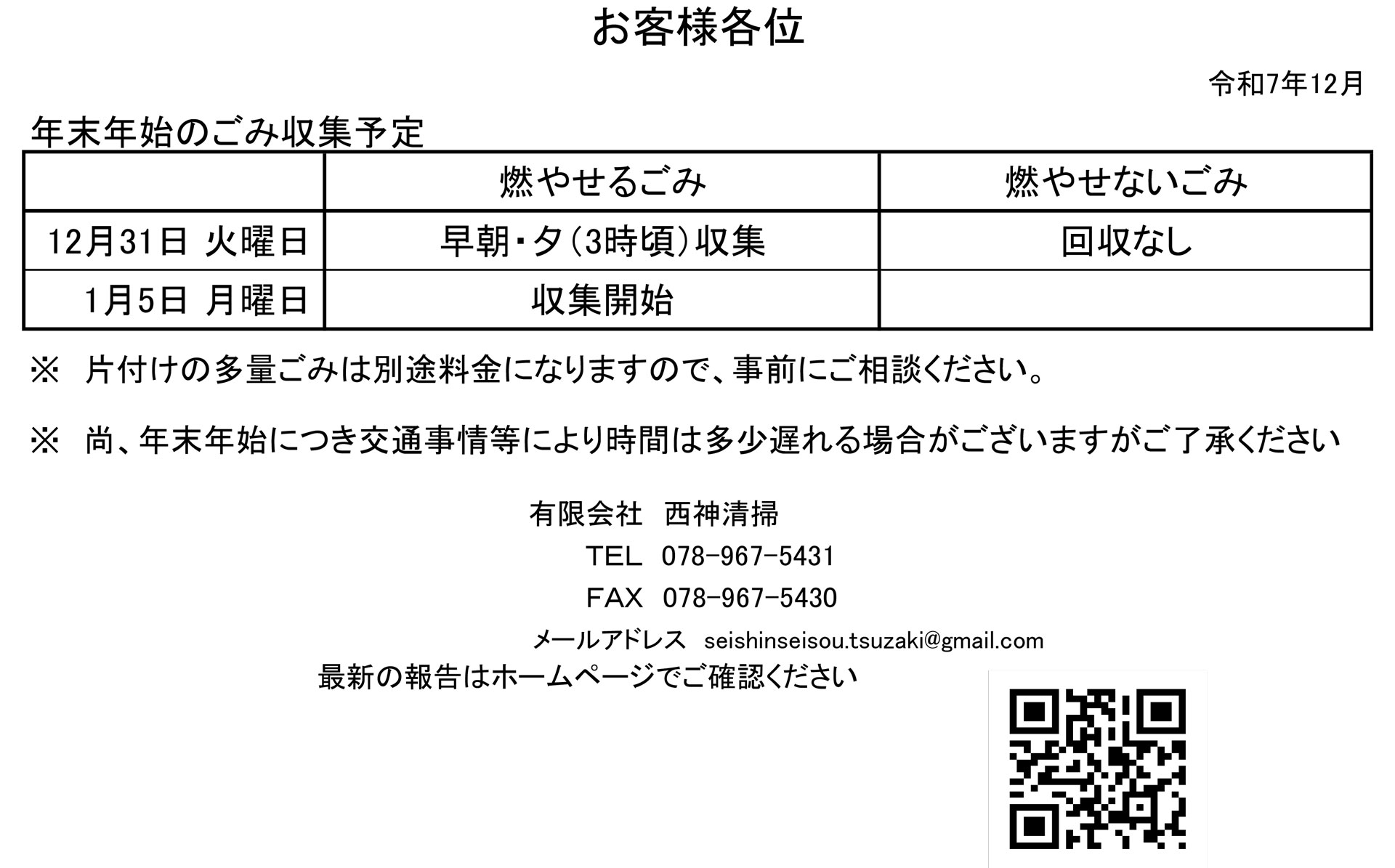

粗大ゴミや大型ゴミ、さらに不用品など、明石市でゴミのお困り事は西神清掃へ

SNSはこちら