はじめに:フリマアプリと私たちの暮らし

スマートフォン一つで誰でも手軽に不要品を売り買いできる「フリマアプリ」。今や生活に欠かせないツールとして、多くの人が利用しています。メルカリやラクマ、PayPayフリマといったサービスは、単なる売買の場を超えて、私たちの「モノとの付き合い方」に大きな変化をもたらしました。

「使わなくなったから捨てる」のではなく、「まず誰かに譲る・売る」という選択肢が当たり前になりつつあります。これは、ごみ問題や環境負荷の軽減に直結する、重要な社会的変化でもあるのです。

日本のごみ問題と捨てられるモノたち

環境省の統計によれば、日本で年間に排出される一般廃棄物の量は約4,000万トンにも上ります。これは一人当たりに換算すると、1日に約900g。中にはまだ使用可能な家電や衣類、本、家具なども大量に含まれています。

たとえば衣類だけでも、年間約100万トン以上が廃棄され、その多くが焼却処分されています。また、引っ越しや買い替えのタイミングで、状態の良い品がごみとして捨てられるケースも後を絶ちません。

フリマアプリの普及状況と利用実態

では実際に、フリマアプリはどの程度普及しているのでしょうか?

総務省の調査(2023年)によると

- 全体の約40.4%が「フリマアプリを利用したことがある」と回答

- 20代女性では7割以上が利用経験あり

- 若年層だけでなく、30〜40代主婦層にも浸透中

メルカリの発表(2024年3月時点)

- 月間アクティブユーザー数:約2,300万人

- 1日あたりの出品数:100万件以上

- CtoC市場のシェア約9割を占め、日本最大級のマーケットプレイスに成長

こうした数字からも、フリマアプリは一過性の流行ではなく、定着した生活インフラの一部であることが分かります。

再流通がもたらすごみ削減効果

フリマアプリの最大の特徴は、不要品を「ごみ」としてではなく、「資源」として扱える点にあります。

たとえば:

- 子ども服 → サイズアウトしたらすぐ出品。次の家庭へ。

- 書籍 → 読み終えたらまとめて販売。再読される機会が増加。

- 家電製品 → 数回使用後でもニーズあり。リユース市場が活発。

メルカリの報告によれば、2020年時点でメルカリを通じて再利用されたモノの量は年間約50万トン。これは東京ドーム1杯分の廃棄物量に相当し、ごみとして廃棄されていたはずのモノたちが、新たな持ち主のもとで再び活用されているのです。

フリマアプリの課題と新たな視点

とはいえ、フリマアプリには課題もあります。

主な課題

- 配送によるCO₂排出の増加

- 過剰包装やプラスチックごみの発生

- 中古品の品質やトラブルへの不安

- “売れればいい”という姿勢による不要品の押し付け(実質的な不法投棄)

フリマアプリの利用を「エコ」な行動として持続可能にするには、出品者・購入者のモラルや意識の向上とともに、アプリ側の環境配慮機能(梱包ガイド、エコ配送、リサイクル支援など)の整備が求められています。

一人ひとりの行動が社会を変える

フリマアプリは、「手放す=捨てる」から「手放す=つなぐ」へと、私たちの意識を変えてくれました。

再流通は、ごみを減らすだけでなく、モノの命を延ばし、人と人とをつなぐ仕組みでもあります。

家の中の不要なモノも、誰かにとっては「欲しいモノ」かもしれません。

「売ってみる」という一歩が、循環型社会の構築につながります。

まずは1品から、フリマアプリを通じてモノを手放してみませんか?

SNSはこちら

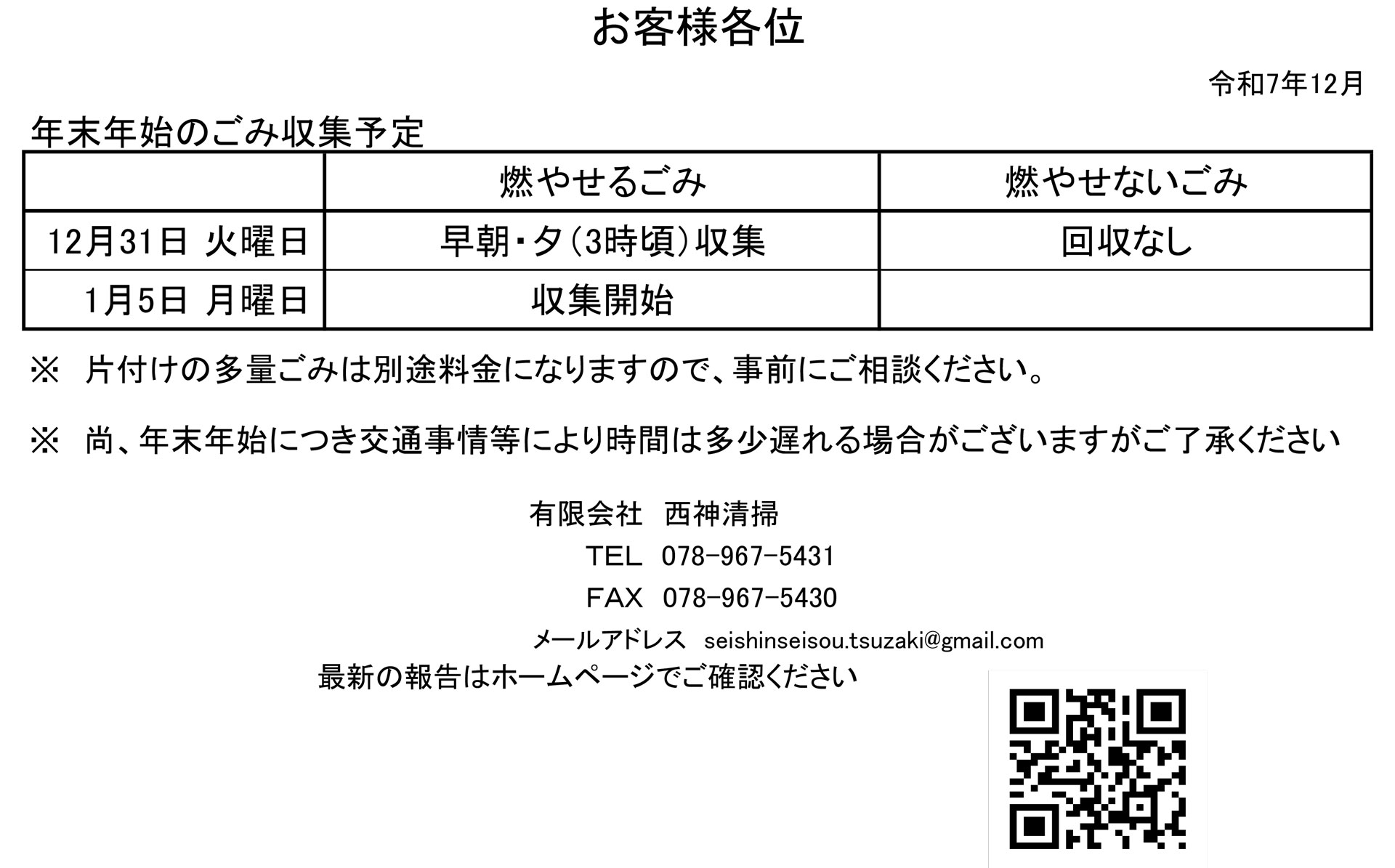

粗大ゴミや大型ゴミ、不用品など、ゴミのお困り事は西神清掃へ