目次

はじめに

ごみ処理施設や収集車で頻発する火災。その原因の多くが、私たちが日常的に使う**リチウムイオン電池(LIB)**によるものです。本記事ではその実態を多角的に解説します。

リチウムイオン電池による火災の現状

- 独立行政法人 NITEの調査では、2018〜2021年でごみに混入したLIBによる被害は約111億円に上ります

- 2023年には全国43市中約9割で火災が発生。5年間で処理施設停止に追い込まれたケースは15市17件

- 2025年に常総環境センター(茨城県)が火災で40~110億円以上の復旧費用見込みに直面

なぜごみ処理で火事が起きるのか?

ごみ処理施設や収集車では以下の状況下で火災リスクが高まります:

- 圧縮・破砕時にショートが発生

→ 放電せずに捨てられた電池が回転板や破砕機で刺激され、セルが破損・短絡 → 火花が飛び可燃ごみに引火 - 処分ルールの不徹底

→ 電池単体だけでなく、スマホ・モバイルバッテリー・加熱式タバコ・電動掃除機など一体型製品の混入も多く報告されています

巨額被害の実例

- 茨城県・常総環境センター火災(2024年12月):不燃ごみ処理設備が焼損し、復旧費用は最低40億円、最大110億円以上と試算

- 愛知県大口町近辺の施設火災(2025年4月):破砕工程で出火し、復旧に約4,000万円の費用がかかった

総務省・環境省の実態調査と対応

- 全国50市対象の調査では、2023年度に火災が発生したのは45市(90%)

- 回収品のうち電池が取り外し可能だったものは約10%、表示のあるものも約50%に留まり、多くは不燃や可燃ごみに混入

- 環境省は2025年3月に通知を発し、モデル事業や回収ルート整備、破砕機前の人による事前選別×X線検知も推奨

自治体の取り組み事例

- 武蔵野市:LIBを「危険・有害ごみ」と分類。20ヶ所に回収ボックス設置、収集前に袋開封チェック

- 坂戸市・瀬戸市:2024年から「発火性危険物」として小型家電や電池類を分別収集

- 北九州市:小型家電回収BOXにLIB回収専用枠を併設 。

家庭でできる火災予防

以下の対策をしっかりと行いましょう:

- 電池の端子にテープを貼るなど自己防護処理を徹底。

- 使用済み電池や小型充電式機器は、地域の分別区分に従う。一体型製品はメーカー回収も検討。

- 自治体の回収スケジュールや箱の設置場所を確認。

- 可燃・不燃ごみと一線を画す意識を持つ。

- 話題の半固体電解質バッテリーなど、無火災仕様の商品も発展中

まとめと展望

リチウムイオン電池の誤った廃棄が、処理施設の停止や災害級の復旧費用につながる深刻事態を引き起こしています。国も自治体も対応を強化していますが、市民一人ひとりの意識と協力が最も重要です。

- 自治体は分別制度・回収インフラの拡充を続けています。

- 新技術や自動選別システムの導入も進むでしょう。

- しかし、家庭におけるちょっとした工夫と配慮が、火災を未然に防ぎ、社会全体の損失を防ぐ鍵となります。

ぜひ「これはどう捨てる?」と立ち止まり、小さな行動が大きな安全につながる未来を目指しましょう。

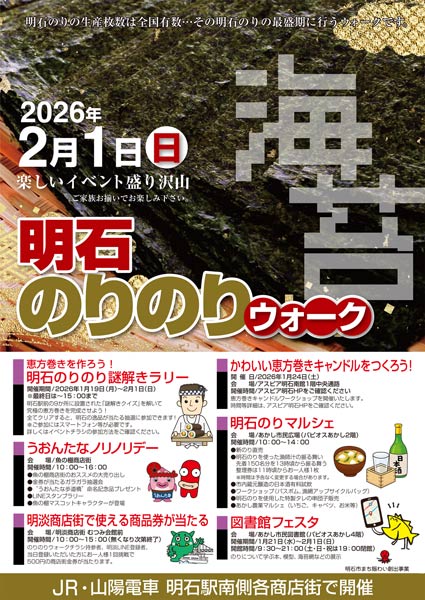

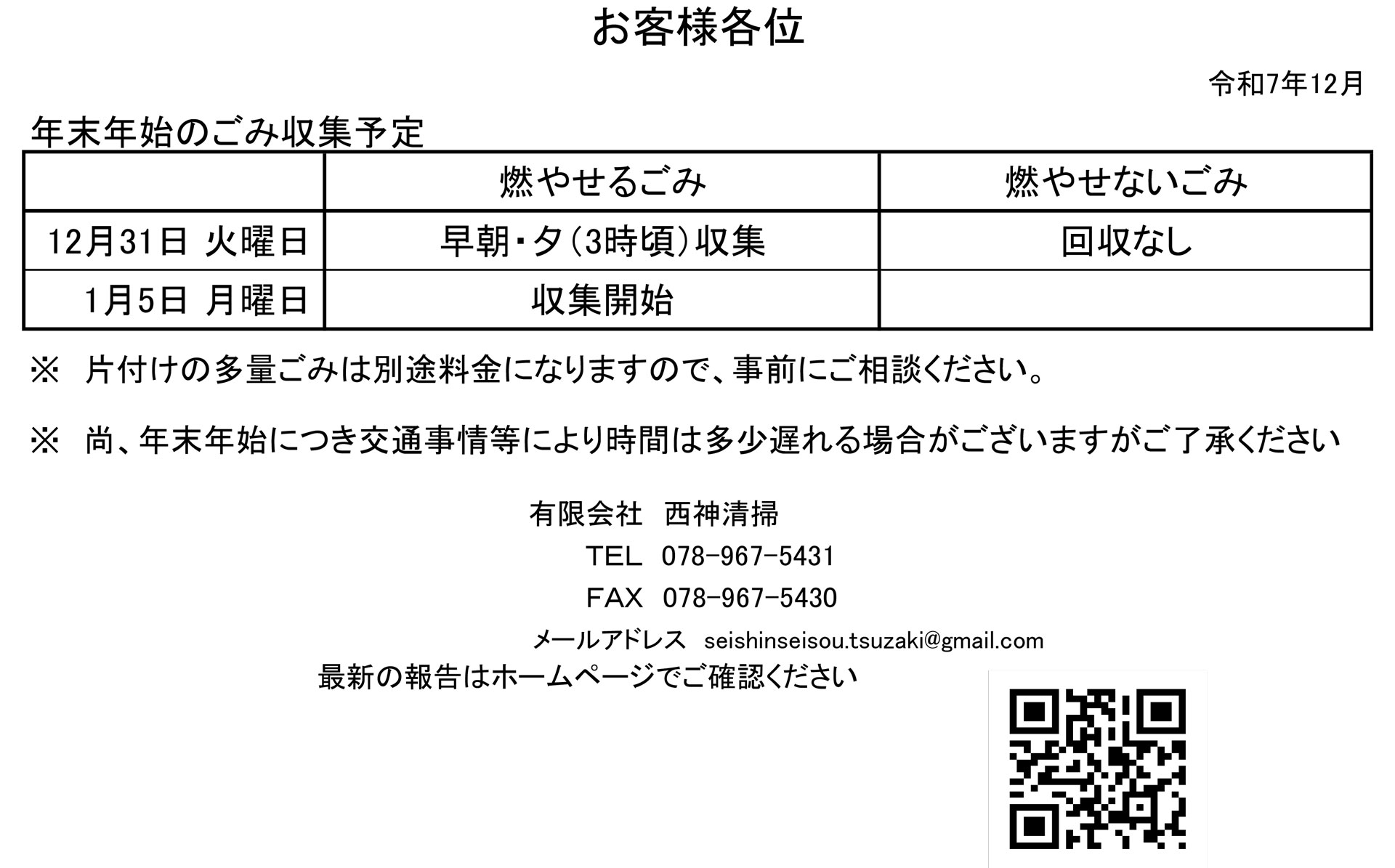

粗大ゴミや大型ゴミ、さらに不用品など、明石市でゴミのお困り事は西神清掃へ

SNSはこちら

粗大ゴミや大型ゴミ、不用品など、ゴミのお困り事は西神清掃へ