はじめに

日常生活で必ず発生する「家庭ごみ」。台所から出る生ごみや、買い物の際のプラスチック包装、読み終えた新聞や雑誌、そして大型の家具や家電まで、家庭から出るごみの種類は多岐にわたります。

しかし、その「ごみ問題」が環境や社会にどのような影響を及ぼしているか、深く考える機会は少ないのではないでしょうか。

私自身、清掃員として日々ごみ収集の現場に立ち、多くの家庭ごみと向き合っています。この記事では、家庭ごみの現状とごみ問題の課題、そして清掃員の視点から見えるリアルな現実をお伝えします。

家庭ごみの現状と課題

日本では年間数千万トン規模の家庭ごみが排出されています。その処理方法の多くは焼却であり、一部はリサイクルや資源化されています。しかし現場の清掃員として見ると、まだまだ改善の余地があるのが現実です。

よくある家庭ごみの問題点

- 生ごみの水切り不足:袋が重くなり収集作業が困難に。悪臭や害虫の原因にも。

- 分別ルール違反:燃えるごみに缶や瓶、リチウム電池などが混ざるケース。

- 不適切な排出:収集時間を守らずに出されたごみは、回収できず地域トラブルの原因に。

- 大型ごみの放置:無断で粗大ごみが置かれると、美観や衛生面にも悪影響。

こうした小さなルール違反が積み重なり、ごみ問題はさらに深刻化しています。

清掃員から見えるごみ問題

私たち清掃員は毎日ごみ収集車に乗り、地域を巡回しています。その中で感じる家庭ごみの課題には、教科書には載らない現場ならではのリアルがあります。

- 安全面のリスク

スプレー缶やリチウム電池が家庭ごみに混ざると、収集車内で爆発や火災が発生する危険があります。実際に火花が上がったケースもあり、清掃員にとっては命の危険と隣り合わせです。 - 健康面の負担

夏場の家庭ごみは高温で腐敗が進みやすく、強烈な臭気や液体の漏れが頻発します。これは清掃員にとって日常茶飯事で、体力だけでなく精神的にも厳しい作業です。 - 地域意識の差

分別意識が高い地域ではごみ置き場が清潔で回収もスムーズですが、ルールが曖昧な地域では放置ごみや不法投棄が多く、結局は住民全体にとって大きなごみ問題となります。

家庭ごみと社会的コスト

「家庭ごみ」は私たちが生活する上で必ず出るものですが、その処理には莫大な税金が使われています。焼却施設の運営費、収集車の燃料、人件費など、すべてが行政コストとして計上されています。

清掃員として現場にいると、「このごみ、本当に必要だったのか?」と思う場面も少なくありません。例えば過剰な包装や食べ残しなどは、意識次第で大きく削減できるはずです。

私たちにできること

ごみ問題を解決するためには、一人ひとりの意識改革が欠かせません。

- 正しい分別を徹底する

→ 清掃員の安全と効率的な収集につながります。 - 生ごみは水切りをする

→ 臭いや害虫の発生を抑え、地域環境が清潔に保たれます。 - 食品ロスを減らす

→ 賞味期限を意識し、計画的に消費すれば家庭ごみが大幅に減ります。 - 大型ごみはルールを守って排出

→ 無断での放置はごみ問題を悪化させる原因に。必ず正規の方法で申請を。

まとめ

「家庭ごみってどうなの?」という問いに対する答えは、私たちの行動次第です。←元も子もないですが。。。

例えば、包装紙がそのまま農作物の肥料になったり、食品を3Dプリンターから出力できた未来が来たとしても、ごみは生活においてどこかの段階で必ず出る副産物であり、同時にそれは、その時代の社会や環境を映し出す鏡でもあります。

変化し続ける世の中ですが、清掃員として現場に立つと、一人ひとりの小さな配慮こそが、どれだけ地域をきれいに保つかを日々実感します。

ごみ問題は決して他人事ではなく、未来の世代に大きな影響を及ぼす課題です。今日からできる小さな工夫を積み重ね、環境にも地域にも優しい暮らしを一緒に考えてみませんか?

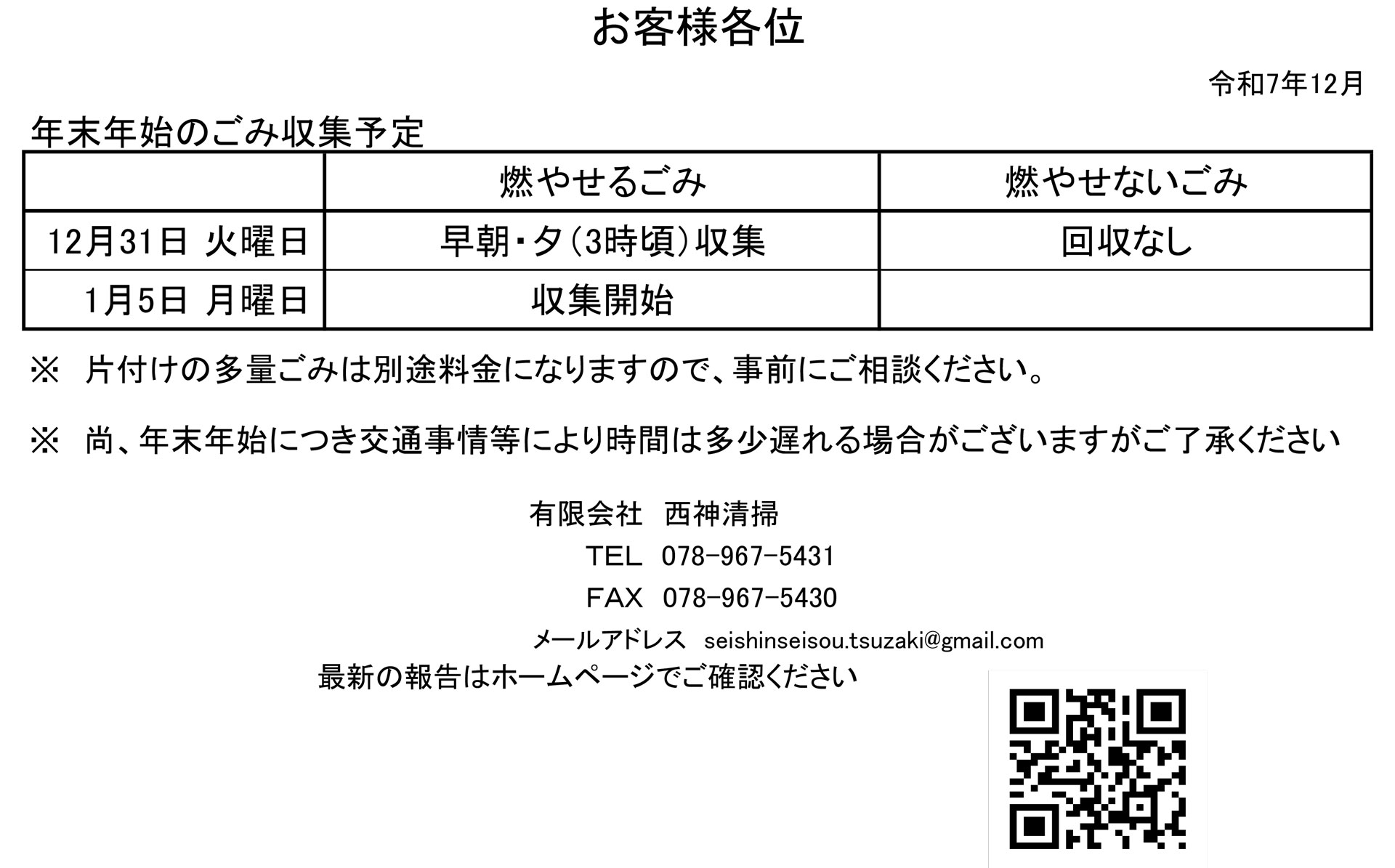

粗大ゴミや大型ゴミ、さらに不用品など、明石市でゴミのお困り事は西神清掃へ

SNSはこちら